La mia vita, parte ottava

Io scrittore?

Ad ognuno le sue esperienze borderline. Una di queste l’ho vissuta a Parigi qualche anno prima di lavorare come guida turistica alla Paris vision. Non so cosa mi fosse successo di preciso, so solo che, grazie alla mia mente, che da alcuni anni ormai si andava nutrendo di materia letteraria e filosofica, grazie anche agli autori che stavo leggendo avidamente in quel periodo – Camus, Beckett, Marx, Sartre, Marcuse, Cioran – , qualcosa si era inceppato nel processo e nella digestione di questo cibo mentale. Può darsi che fosse troppo ricco e nutriente per il mio impreparato corpo e cervello. Come risultato, la mia esistenza era dominata, non dall’illuminazione filosofica, ma da un mal de vivre totale.

Ad ognuno le sue esperienze borderline. Una di queste l’ho vissuta a Parigi qualche anno prima di lavorare come guida turistica alla Paris vision. Non so cosa mi fosse successo di preciso, so solo che, grazie alla mia mente, che da alcuni anni ormai si andava nutrendo di materia letteraria e filosofica, grazie anche agli autori che stavo leggendo avidamente in quel periodo – Camus, Beckett, Marx, Sartre, Marcuse, Cioran – , qualcosa si era inceppato nel processo e nella digestione di questo cibo mentale. Può darsi che fosse troppo ricco e nutriente per il mio impreparato corpo e cervello. Come risultato, la mia esistenza era dominata, non dall’illuminazione filosofica, ma da un mal de vivre totale.

La prima cosa che è esplosa nella mia testa è stata l’idea della morte. La mia non era una vita di agi e piaceri, tutt’altro, ma l’idea di dover morire mi terrorizzava lo stesso. Il solo pensiero mi dava i brividi. Non l’accettavo, non accettavo questa condanna priva d’un giudice e d’un tribunale. Non c’era senso. Io e-ro-inno-ce-nte! Non avevo ammazzato nessuno! Non avevo neppure chiesto di venire al mondo. Allora? E poi a che scopo fare tanti sacrifici per migliorarmi quand’ero condannato a morire? E perché? C’era uno scopo, una ragione, qualche tipo di giustificazione? Perché quest’uccisione senza un motivo, senza un processo e a sangue freddo? Una fissazione unica, la mia! Ma era così! Non potevo farci niente e non potevo farci niente perché non c’erano parole, non c’era niente che giustificava la mia morte e io non sapevo come sfuggire a questo cieco destino, a questa tragica e dura realtà. No, non trovavo risposta (quella degli altri non mi consolava), nuotavo in una muta violenta ribellione dominata dall’impotenza.

Sprezzavo anche e non poco il mondo costruito da quelli che tengono il coltello dalla parte del manico. L’idea di questo edificio sociale eretto così barbaramente ed egoisticamente, mi dava il vomito. Ne sapevo qualcosa, io. La mia vita, da quand’ero nato, non era stata altro che una continua battaglia per il pane quotidiano e per potermi dare un’educazione. Perché tanta ingiustizia e tanta discriminazione fra noi fratelli e sorelle di un’unica specie, quando eravamo tutti condannati alla stessa tragica fine? Non capivo, non capivo e basta. Continuavo a vivere al limite della sopravvivenza, della sopportazione. Per darmi forza e coraggio, cercavo qualcosa che potesse giustificare l’inferno in cui vivevo, ma non trovavo niente. I conti, e non importa da quale prospettiva li vedessi, non tornavano, non quadravano. Per nulla. L’impianto era marcio, cancerogeno, non funzionava affatto. Non per me, comunque. Come la morte, così le leggi dei piccoli uomini erano solo violenza e abominio.

Oltre al mio dramma sociale ed esistenziale, ero anche pieno di problemi, problemi di ogni sorta: economici, affettivi, di radici, d’identità. Ero un apolide, ero solo, non riuscivo a farmi degli amici. Ci avevo provato. Fatica inutile. Scopare, fare sesso, non era necessariamente amare o essere amati e rispettati. Persino la mia salute (non ero ancora a conoscenza della mia talassemia), la cosa più bella che avevo, in quel periodo era stata messa alla prova. Ero cronicamente malato. Soffrivo di emicranie, di mal di stomaco, influenza, febbre, catarro, di debolezza fisica e morale. In classe, la sera, nessuno si sedeva vicino a me. Niente, mi dibattevo in un mondo di guai, di cose penose, dolorose, atroci, nuotavo nel disagio.

Non parliamo poi della vita che conducevo: un incubo. Nulla mi divertiva, mi consolava o alleviava la mia sfiducia. Ero un alienato. E Parigi, la grande bella Parigi, la Parigi della belle époque, la Parigi dei sogni e delle nobili passioni, la Parigi delle rivoluzioni, era diventata per me un cimitero. Era lo spavento, l’angoscia, la disperazione giornaliera, il simbolo e lo sprezzo per il grottesco in cui sguazzavo. Era, in definitiva, il terrore della realtà dell’esistere. Quando non avevo un lavoro o non ne trovavo, non facevo che vedermi decomporre. Codardo e incapace di reagire contro il male che mi stava distruggendo, mi osservavo marcire e morire lentamente e costantemente.

Avevo amoreggiato con l’idea del suicidio, solo amoreggiato, ero troppo vigliacco per commetterlo. O, forse, c’era qualcosa dentro di me che me lo impediva fortemente. Chissà, però, se avessi avuto un’arma in casa, se la mia vigliaccheria e istinto di preservazione si sarebbero trasformati in coraggio? Non lo so, so solo che più di una volta mi ero visto nel centro d’una piazza gremita di gente e io con un fucile in mano sparare all’impazzata. Odiavo tutto, tutto, tutto mi faceva schifo, incluso me stesso.

Ero avvilito, pronto ad arrendermi, a gettare la spugna. Le mie stesse idee mi insultavano, disgustavano. Che tristezza! Non avevo realizzato nulla. Non ero neppure andato a Trieste a trovare quel maestro dell’esercito per dimostrargli che non ero diventato uno spazzino, né ritornato nel mio luogo natale con una bella Mercedes per mostrare ai cafoni che io non ero rimasto un cafone, non avevo fatto nulla, nulla d’importante, ero solo un fallito, un fiasco, una povera creatura avvolta nel dolore. Mi svegliavo al mattino nel dolore e andavo a letto la sera nel dolore, ero diventato un dolore unico. Questo, a un certo punto, dominava la mia vita, il mio rottame, il mio essere un nulla.

È stato in questo periodo così sconvolgente e drammatico della mia vita che si presentò, in un modo strambo e curioso, il bisogno di scrivere, di comunicare con qualcuno, di aprirmi all’altro. A chi? Con chi altro avrei potuto aprirmi se non a me stesso? Così è stato. Questo incontro con il mio io è stato, non solo l’incontro più bello e più intimo che ho fatto nella mia vita, ma anche la mia fortuna: cambiai, divenni un altro, uno scrittore!

È avvenuto così. Un giorno del mio sconsolato vivere, mentre ero sul metro che guardavo una ragazza seduta lì di fronte a me, ho tirato fuori dalla borsa, così, in automatico, un taccuino e di getto ho iniziato a scrivere. Le parole mi venivano facili, pulite, con impeto. Riempii diversi di quei piccoli fogli in fretta e furia, poi, a un certo punto, mi misi a leggere quello che avevo scritto: un breve dialogo con quella ragazza seduta lì di fronte a me. Mi era piaciuto. Lo rilessi. Ancora più bello. E mi saltò in mente: io scrittore? Io uno scrittore!? Stavo sicuramente dando i numeri lì nel metro e davanti a tutti. Eppure era quello che pensavo, quello che mi era saltato in testa. No, non deliravo. I miei feeling continuavano a cambiare e io a pensare. La ragazza sul metro non c’era più, era scesa e io non l’avevo nemmeno vista scendere. Io stesso non ero sceso alla mia fermata e non mi ero neppure accorto che il metro era arrivato al terminal. Qualcuno mi scosse e mi disse che dovevo scendere. Scesi tutto avvolto nei miei pensieri.

Fuori l’aria fresca mi svegliò. Cercai subito una cartoleria. Comprai un diario e un altro taccuino, quello che avevo nella borsa era pieno d’indirizzi e di numeri telefonici. Da quella volta in poi non smisi più di scrivere, scrivevo idee, poesie, brevi racconti, dialoghi, tutto quello che mi schizzava in mente. A via di farlo, ho scoperto che mi piaceva, che mi aiutava a liberarmi da quello che mi opprimeva. Era un sollievo tirare fuori dalla mente le idee che mi aggredivano, tormentavano, opprimevano. Scrivere mi permetteva di stabilire un dialogo con me stesso: l’anima che parlava all’anima, il cuore che parlava al cuore, la testa alla testa, la ragione alla ragione. Anche le angosce più strazianti e i segreti più profondi avrei potuto imprimerli su un pezzo di carta, portarli alla luce, allo scoperto e poi leggerli come se fossero stati scritti da un estraneo.

La scrittura, nonostante sia una cosa personalissima, in realtà è un prodotto sociale, il più sociale che ci sia: non società, non scrittore. Quindi, la scrittura aveva un nome, il mio. Ogni parola, frase, paragrafo che scrivevo, doveva portare l’impronta della mia prospettiva personale e sociale. È stato così che ho capito che la mia nuova passione non era una fuga, era un impegno, oltre che una cura. È stato anche così che, ancora una volta, io non ero più io.

Dopo questa scoperta non ho più smesso di coltivare la mia medicina fisica e mentale. Ho finito per riempire parecchi diari, quaderni, bloc-notes. Di più. Mi ero comprato, e non senza qualche ulteriore sacrificio economico, anche un piccolo registratore. Lo portavo sempre con me, come il taccuino, per registrare lì per lì le idee che mi saltavano in mente come lampi in una notte buia.

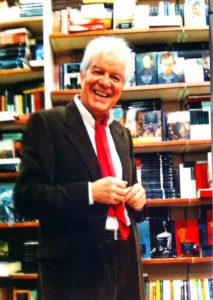

Alcuni anni dopo, la mia situazione economica e la mia salute erano cambiate. In quel tempo vivevo a Melbourne. Mi ero iscritto a un club di scrittori. Lo gestiva Jim Hamilton, un uomo simpaticissimo. Ci incontravamo ogni quindici giorni per leggere brani dei nostri lavori. Dopo la lettura, li passavamo al vaglio della ragione: criticavamo lo stile, discutevamo del contenuto, della forma, dell’originalità dell’opera e della chance di pubblicazione. Mi piaceva molto questo esercizio, questo ping-pong di idee acuiva la mia mente e la rendeva più produttiva e creativa oltre a inquadrarla in una realtà letteraria più concreta e professionale. E così, un passo alla volta e con l’aiuto di alcuni aspiranti scrittori del club, ho potuto leggere alla radio locale qualche mia poesia.

Quando, una sera tardi, mi sono ascoltato, io che leggevo in inglese una delle mie poesie alla radio, mi è scoppiata una grande risata, una risata che non finiva più. Forse l’incultura che mi aveva insegnato il mio paese nativo si stava trasformando in versi inglesi?

A 34 anni ho abbozzato il mio primo romanzo: Against the grain – Contro corrente. Per avere un giudizio l’avevo dato a Philip Adams, un giornalista di Melbourne, del quale leggevo volentieri gli articoli che scriveva sul giornale The Age e col cui pensiero orientaleggiante simpatizzavo. Era venuto lui stesso a riportarmelo a casa, ad Albert Park dove abitavo. Non c’ero. L’aveva lasciato dietro la porta con una lettera al suo interno. Dovrei averla ancora se non è andata persa in uno dei miei innumerevoli impacchettamenti e traslochi da un luogo all’altro. Il giudizio di Adams non era positivo: troppe idee, troppo acerbo, troppo confuso. Qualcosa del genere. Avevo scritto anche un saggio sull’esistenzialismo. Il professore di filosofia del Council of Adult Education, Max Charlesworth, disse che l’idea non era male, ma che avrei dovuto lavorarci ancora.

L’avventura dello scrivere mi ha portato a pubblicare i miei lavori sia con piccole case editrici sia ad auto-pubblicarmi. Ho al mio attivo 5 romanzi: “Nicolò” (il titolo originale: “Fiori di sierra”), 1993 (tradotto in greco); “Lis Finn”, 1994 (tradotto in greco); “La svolta”, 1997, “I gemelli” (titolo originale: “La particella seminale), 2002, “Il contratto”, un breve romanzo, nel 2014, e tre raccolte di racconti: “Anch’essi non sono che parole”, 1996; “Andando a Canberra”, 1998; “Ribelli non si nasce”, 2000. Da alcuni racconti sono stati tratti dei cortometraggi. “Il testamento di Orazio Guglielmini”, composto da quattro libri: “L’Indifferenza divina”, 2008, “Lo Stato predatore”, 2008, “Il Paese delle meraviglie”, 2009; “Ha un senso la vita?”, 2009, poi “Per una filosofia perenne”, 2011. Il mio ultimo lavoro, una trilogia: “Flash sulla Storia dell’Universo e dell’Uomo”, “Dal Nulla all’Immortalità Virtuale” e “Figlio degli Elementi e del Big Bang ovvero L’autobiografia cosmica d’un essere umano,” nel 2017.

La mia opera, se così si può definire, non è arte per arte, né un lavoro letterario stilistico, né un capolavoro di erudizione e non ha nulla di nulla a che fare con quelli che Leonardo da Vinci, anche lui a self made man, definisce: “non inventori ma trombetti e recitatori delle altrui opere”; la mia opera, dunque, è il frutto della mia vita. Leggendola mi si potrebbe, of course, accusare di essere naïf, prolisso, di non avere un perfetto controllo della lingua, di aver messo troppa carne al fuoco e poi di averla cotta molto male, insomma mi si potrebbe dire tutto quello che si vuole, però di una cosa non mi si può accusare: di aver mescolato la mia fonte con le impurità e il marcio etico e morale che mi circondano. Nonostante tutte le sue imperfezioni, è un’opera fresca, selvaggia, genuina, nata dai campi di concentramento sociali in cui viviamo e da un’esperienza esistenziale unica e al contempo collettiva.